以下文章來源于陳辭令 ,作者陳后圣

作者 | 陳后圣

來源 | 陳辭令

ID | CCL2019-00

花半秒鐘就看透事物本質的人,和花一輩子都看不清事物本質的人,注定是截然不同的命運。

這句話初讀起來無比震撼,但細究起來,無法回避的一個問題是:到底如何洞穿本質?

最近聽了混沌學園領教沈拓老師的《U型思維:如何在關鍵時候做對決策》,頗受啟發,推薦給大家。結合自己的實踐,有如下思考。

在說本質思考前,先說另一種思考形式:線性思考。

所謂線性思考,遇到問題解決問題,用一句成語概括:兵來將擋水來土掩,或者說頭疼醫頭腳疼醫腳。

這種思考方式的根本問題在哪?

用一句話總結就是:把現象當問題。

我舉個親身經歷的例子。

我住的小區走廊上裝了吊頂,最近,有很多業主反饋自家走廊上的吊頂掉下來了,如下面這張圖。

業主們自然不干了,這無異于自家門口藏著一顆定時炸彈,這要是砸到人算誰的。

于是物業安排人來維修。

一開始,維修師傅做的事情,只是把它還原,也就是把它的四個角架回原來的地方,將吊頂重新支棱起來。

沒過幾天,這個吊頂又掉了下來。

這次物業學聰明了,拿鐵絲將吊頂與天花板上管道綁在一起。

但這解決了根本問題嗎?

還沒有。

如果要解決這個問題,就需要追求本質。

為什么吊頂會掉?為什么之前沒有掉,現在集中出現這個現象?

我非這方面的專業人士,但不妨也來做一個推測:這可能和這種吊頂的材質有關,使用了一定時間后,長時間日曬吸潮,材質變得松軟,就會出現收縮、失去張力,所以會往下掉。

思考到這一層,長治久安的辦法就是更換吊頂或者用替代的方法徹底加固。

很顯然,物業肯定不愿意承擔這么高的成本,但在還沒建成的小區,是否需要考慮下不再使用這種吊頂呢?

這就是線性思考與本質思考的差別。

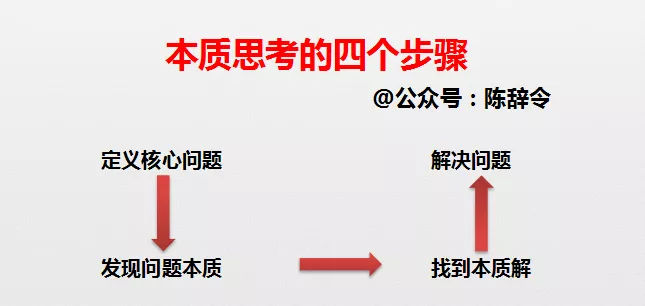

所謂本質思考,就是通過定義核心問題,深挖事情的本質,找到其本質解,進而提出解決方案的思考過程。

也就是說,本質思考包括了四個步驟:

定義核心問題——深挖事情的本質——找到本質解——提出解決方案。

這個過程遵循的思考邏輯是從特殊到一般,再由一般到特殊的過程。

我們以上面吊頂的案例來看下各個步驟:

定義核心問題:吊頂為什么會掉下來?為什么之前沒掉,現在掉?

深挖事情的本質:和吊頂材質有關,項目已交付5年,吊頂經歷了長時間的日曬、吸潮,變得松軟、收縮。

找到本質解:更換吊頂,找到耐熱、耐寒、耐潮,不易變形的吊頂材質

提出解決方案:將任務安排下去,確定責任人、時間、配置資源等。

要掌握本質思考,就需要不斷提升我們這四個方面的思考能力,下面我分四個部分我逐一說明。

愛因斯坦曾說:你定義問題的水平,決定了你解決問題的水平。

這句話看起來很厲害的樣子,但這句話到底是什么意思呢?

我舉個例子。

比如,你是一家公司的HR,總經理告訴你:我覺得XX部門的整體能力水平需要提高提高啊,你去做一個計劃出來。

這時候你會怎么做?

有些HR馬上心領神會,去做調研、訪談、對標,最終得出了XX部門5大能力提升計劃。

放在大部分領導眼里,這類HR其實已經很不錯了。但遺憾的是,這還沒有觸及到本質思考。

如果是本質思考,會如何定義這個問題呢?

這個HR會問自己:領導為什么要提升XX部門的能力?多半因為這個部門的業績不行、產出不高,影響了公司整體發展。

那么,這個問題的本質其實是如何提升公司成效的問題。

進一步,組織成效=戰略*組織能力。

要解決領導的問題,就要從組織戰略、組織能力這兩個方面去通盤考慮,而組織能力又包括員工思維、員工能力、員工治理這3個方面。

第1類HR將問題定義在部門層面:這個部門需要做什么;

第2類HR將問題定義在公司層面:為完成公司的戰略目標,這個部門的組織能力如何提升?

這就是定義問題的水平導致的差異。

如何才能定義核心問題呢?

其實方法并不復雜,通過以上的幾個案例,你甚至可以自己總結出來。

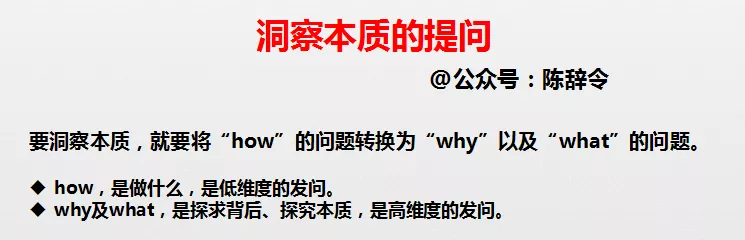

定義核心問題的關鍵是將“how”的問題轉換為“why”以及“what”的問題。

how,是做什么,是低維度的發問。

why及what,是探求背后、探究本質,是高維度的發問。

定義核心問題是進行本質思考的起點,在這個步驟,主要是要進行有力的提問。

定義核心問題,幫助我們開啟了挖掘本質的思考路徑,通過好的提問幫助我們找到事情的本質。接下來我們要做的就是順著這個提問,挖出本質。

深挖本質是本質思考中的最有難度、同時也是最核心環節。

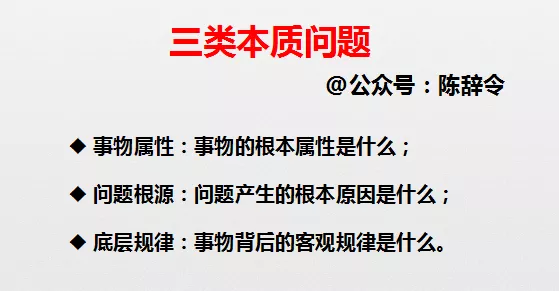

一般來說,會有三種類型的本質問題,分別是:

事物屬性:事物的根本屬性是什么;

問題根源:問題產生的根本原因是什么;

底層規律:事物背后的客觀規律是什么。

這三類本質問題,有著對應的探求方法,我分別說明。

第一, 用類比法探究事物的根本屬性。

當我們遇到一個新問題,特別是一個復雜問題時,解決問題的第一步不是一頭扎進去,用演繹推理或者歸納推理去規劃從0-1的解決方案,而是先檢索我們的記憶中,有沒有哪些事物是與這個問題的本質是一致的。

這種思路轉換,將極大提升我們解決復雜問題的效率,這個方法就是類比推理。

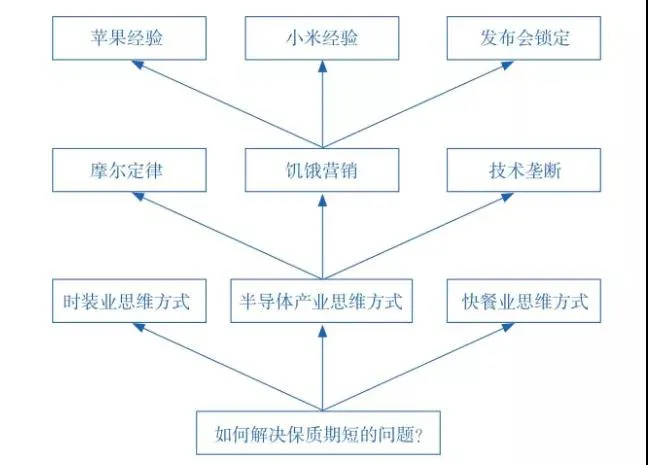

比如,我問你時裝業、快餐業、半導體產業和香蕉業這四個行業有什么聯系?

對大多數人而言,這四個領域是風馬牛不相及的。如果你是一位半導體產業的工作者,你很少會認為時裝業的發展和自己的工作有多大關系。

然而,如果我們從基本問題的視角出發,問自己一個問題:這四個領域面臨的共同問題是什么呢?

這時你就會發現,它們有一個共同痛點:“產品保質期短”。

一旦我們看到不同領域中面臨的相似問題時,我們就能從大家各自的解決思路中獲得啟發。

第二, 用追問溯因法探求根本原因。

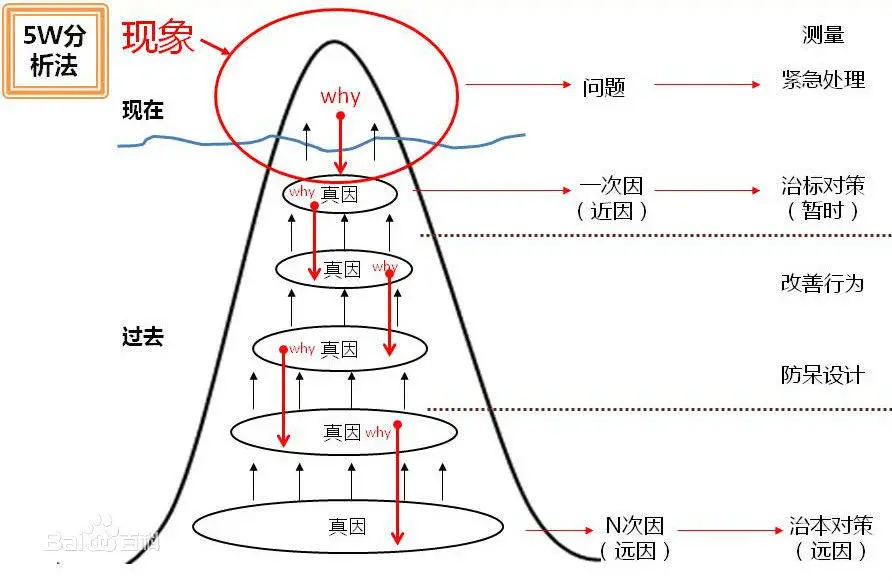

這個方法比較好理解,有點類似于5why分析法,通過不斷發問找到問題背后的本質。

上面幾個案例其實采用的都是這個方法,這里不贅述。

第三, 用大尺度思考法找出事物底層規律。

我在剛剛開始寫公眾號時,最頭疼的是怎么取標題,因為標題對文章的打開率影響太大了,同樣的文章換一個標題,閱讀量可能就會有幾倍的差異。

后來我專門去找這方面的知識,還真找到了一些文章。這些文章從不同角度對文章標題的起法進行了歸納。

比如,對比式標題、懸念式標題、倒裝式標題、引語式標題等,還有如何體標題、合集體標題、帶負面詞匯的標題、帶有急迫感的標題、解釋性標題、嵌入專業詞匯類標題等。

我后來一想,這幾種類型的標題為什么打開率會高呢?

如果只把思路停留在標題本身是找不到答案的,我轉而把視角放在了閱讀文章的“人”。

人們之所以愿意打開一些文章,在于這些文章契合了他們的內心需求。不難計算,如果我們能契合盡可能多的人的需求,我們文章的打開率就會越高。

順著這個思路,我轉而去了解人性,了解了人性的貪嗔癡,這些標題的套路莫不是迎合了這幾點。

看清楚了這個規律,再去看抖音、快手、短視頻都是這個道理。

事物的本質一定是客觀的,但針對本質找到本質解卻是主觀的。

比如,上面吊頂的案例,本質問題在于吊頂的材質,但更換何種材質的吊頂更好,往往不同的人會有不同的見解。這受制于每個人的見識、資源、能力等因素。

盡管本質解是主觀的,但找尋本質解的過程有著一定的方法或路徑可循。

我介紹三種方法。

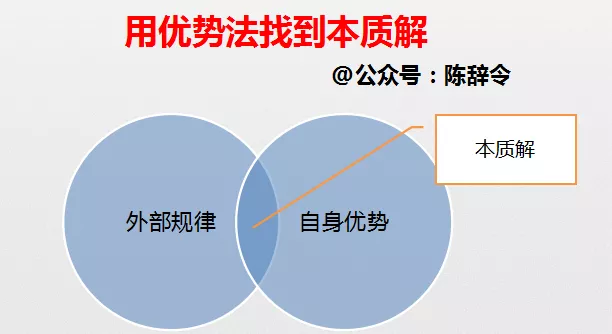

第一, 優勢法。

所謂優勢法,就是面對事物時,既要看到外部的規律和趨勢,也要充分利用自己的優勢,內外結合尋求突破。

也就是說,在外部趨勢、規律與優勢能力的交集中尋找本質解。

我舉個例子。

如果你是一名產品經理,如何才能實現職業突破,建立自己的個人品牌呢?

首先,要挖到產品經理獲得突破的關鍵,或者說內在的規律。

只要做一番思考就會發現,要想取得突破,最根本的是打造爆品。

其次,找出這個規律與自身優勢的交集。

經過對自我的分析,你可能會發現自己的優勢在于洞察市場趨勢或者說洞察消費者需求,對于后端的數據分析、產品運營并不具備優勢。

那么,你就可以把本質解放在市場趨勢洞察上,專心致志地把這件事情做好。

第二, 類比法。

類比這個詞再次出現,足以看出其重要性。

比如,上面保質期的案例,如果你經營一家香蕉店,要解決保質期短的問題,就可以運用跨界思維,從時裝業、快餐業、半導體產業等這些行業中尋求答案。

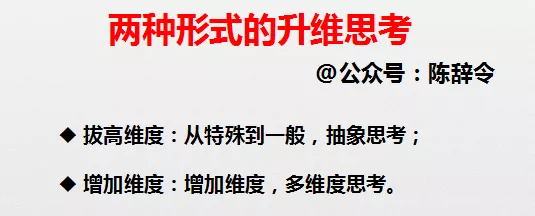

第三, 升維法。

升維有兩種形式,其一是拔高維度,其二是增加維度。

首先,拔高維度。

比如,到底是什么決定了企業的興衰存亡?

面對這個問題,有些人說是產品,產品不好一切是空談;有的人說是管理,管理決定了企業資源的投入效率;還有人說是客戶、合作伙伴……

這些其實都沒有做到升維。如果用升維思考,至少會有以下幾個維度(維度從高到低):

維度1:時代。時代拋棄你的時候,再見都不會說。

維度2:戰略。不要用戰術的勤奮來掩蓋戰略的懶惰。

維度3:治理。治理結構不對,什么都不對。

維度4:管理。管理的本質,是激發善意。

在不同的維度,就會有不同的本質解。

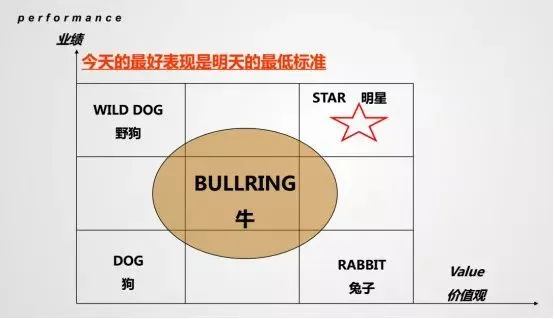

其次,增加維度。

比如,我問你,在企業里,如何評價一名員工呢?

你可能會說,一切以結果說話。

但這真的科學嗎?

我看不見得。

我待過一家企業,有一位大區的銷售總監在職2年,在職期間,業績領跑全國,可以說在公司能拿的名、錢全部被他拿遍了。

后來,這位總監離職,原來他管理的區域業績一落千丈,客戶怨聲載道。

集團一查,才發現,這位總監最擅長的是與客戶搞關系,通過壓貨、低價等貽害無窮的方式完成業績,并許下了很多空頭承諾。

你看,這就是只看結果的結果。

那怎么辦?

這就是阿里巴巴業績+價值觀雙維度考評的原因。

以前只看業績,只有1個維度,會造成短視、片面,現在升級為2個維度,相對會長期、全面。

增加維度找到本質解的應用非常廣泛,比如事情四象限、安索夫矩陣等,都是增加維度的一種形式。

什么是解決方案,它和本質解的區別在哪?

做一個不一定非常恰當的類比,如果說本質解是戰略,解決方案就是戰術。

我舉上面產品經理的例子。

我們已經用優勢法推導出,要想取得職業突破,就需要強化自己在市場趨勢洞察方面的能力,這是本質解,也可以看做我們階段性的戰略。

那么,如何達成這個本質解或者說如何完成這個戰略呢?

你可能要做的有:學習更多的理論知識、向行業內的大V學習、將所知在實踐中刻意練習,這些就是解決方案。

在解決方案這個環節,也有著一定的套路可以遵循。

這個套路包括三個方面:想清楚、配資源、做部署。

第一, 想清楚。

想清楚什么?如何想清楚?

第一個問題,我們需要想清楚每一步的策略邏輯,讓我們的想法得以實現。

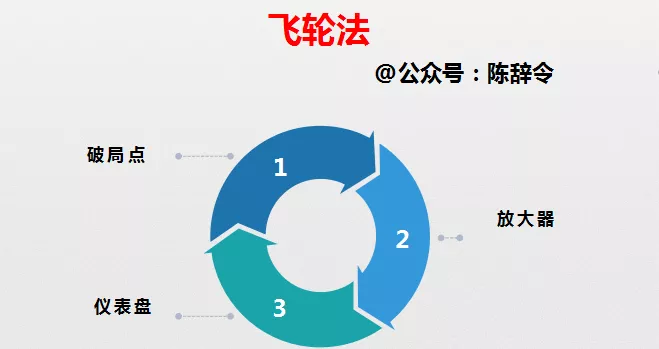

第二個問題,略微復雜。我們可以借助飛輪法幫助我們想清楚。

你可以把你想做的事情想象為一個飛輪,飛輪里有破局點、放大器、儀表盤。

破局點直指核心,撬動全局,或者說找到20/80法則中20%的那個部分。

放大器,找準破局點還不夠,還要去找到這個破局點的放大機制,產生10倍速的效果。

儀表盤,隨時監控事情的進度、狀態,及時反饋調整。

第二, 配資源。

要成事,必不可少的就是資源,一個人整合資源的效率也極大的影響著目標的達成。

在現實中,我們可接觸、可利用的資源很多,但無外乎以下幾個維度,這幾個維度的資源最終交織成一張價值網。

這幾個維度包括客戶維度、平臺維度、伙伴維度、資源維度。

比如,我們想提升我們的溝通能力,我們經過思考,得出這件事情的本質解是刻意練習,只有不斷地刻意練習才能徹底提升我們的溝通能力。

我們按照這四個維度去做個對應。

客戶維度:這件事情好像和客戶沒什么關系。

平臺維度:找一些靠譜的學習平臺,比如樊登讀書會,這個平臺最好能有一些線下的實踐活動。

伙伴維度:有一些小伙伴,彼此反饋支持。

資源維度:需要購買一些書本、課程等。

從這個幾個方面去優化我們的價值網,就能找到資源配置的短板。

第三, 做部署。

對于最終的落地實施,做出系統化的部署。

這個環節,我把他總結為5w1h,和常見的5w1h略有區別。

人員 (Who)——責任人

場所 (Where)——什么地點

時間 (When)——什么時候

方式 (How)——如何

對象 (What)——什么事情

標準(what standard)——什么標準

用一句話來總結是:

誰在XX時間在XX地方,用XX方式完成XX工事情,達到XX標準。

我把它稱為做部署的黃金句法。

這是一個充滿不確定性的時代,充滿著不連續性。這種不確定性、不連續性既是威脅、也是機會。

跨越不確定性、非連續性方法之一就是不斷看透本質、找到本質解。真正擁有本質思考的人,在未來將有著巨大的競爭優勢。

愿你能不斷精進,成為本質思考的高手。

END

公司地址:廣東中山市西區富華道32號天悅城國際商務中心18樓1802

粵ICP備2021136456號-1 廣東磐達教育信息科技有限公司